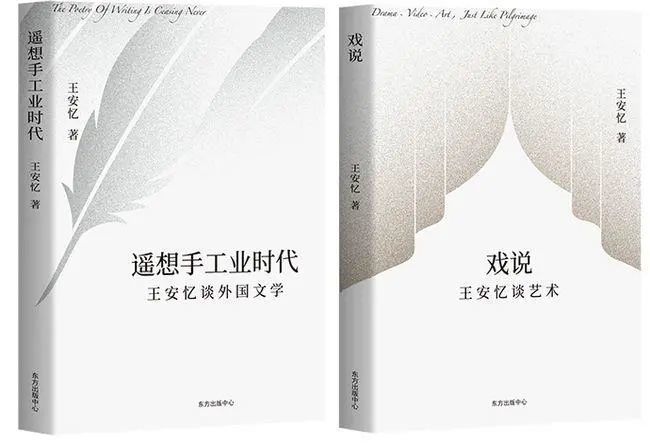

近期,作家王安憶新書《戲說——王安憶談藝術》和《遙想手工業時代——王安憶談外國文學》由東方出版中心出版👨🏽🚒。

青年作家張怡微在讀了這兩本書後認為,從中可以基本了解王安憶此生對於“格物致知”的殷切追求。

在張怡微看來,王安憶的寫作實際上是由廣義的藝術認知構成的。這些藝術門類,包括了音樂、影視🧯☯️、戲劇、繪畫🧢、舞蹈、書法、雕塑等等👨👨👧👧,甚至還有不斷的行旅🛟,借由跨文類的“閱讀經驗”細細丈量自然世界的紋理🥃,再借由廣闊世界的歷史經驗創造出新的可靠的虛構世界。

在2017年出版的隨筆集《小說與我》中,王安憶曾仔細地回顧自己的寫作生涯。她在其中《寫作生涯的開端——一片沒有面世的文章》一文裏提到在1977年🌩,有一篇沒有面世的散文《大理石》🧜🏻♀️,是她寫作生涯的起點。雖然沒有說那篇散文寫的是什麽👩,但王安憶認為,它“跨越了一個寫作社會化的過程”。從現在的眼光看,1977年是中國當代文學黃金時代的開始。

1983年🧎🏻➡️,王安憶寫作了第一部長篇小說《69屆初中生》🖱,並隨母親去了美國愛荷華大學參加國際寫作計劃📅,“那時候🍖,中國剛剛結束離群索居的歷史❓,世界離我們特別遙遠。”對於王安憶作品的研究者來說♔,那也是一個非常重要的年份♻️👩🏽🔬,許多精神資源都開啟於那時。王安憶回憶道🔒:“經過許多時間,我漸漸知道現實生活跟美學生活是兩種生活,既有關系又沒關系🙌🏼,當你決定要做一個寫作人,那你就是要做一個在美學生活裏的人🧍,做一個在文學生活裏的人。”(《寫作的再發現——美國留學的啟蒙》)這是她作為寫作者的敏銳省察,也象征著一種精神誌向💅🏼,一直貫穿至今📃。

王安憶《69屆初中生》

現如今在我們“創意寫作”專業作為參考必讀書目的《故事和講故事》一書,啟發了很多初學寫作的同學。王安憶對於現代小說文體的認知、小說體積的實踐經驗💋、漢語寫作的審美意義、甚至是現代散文文體的變遷認識,距離她開始寫作的時間非常近(起始於“1986年秋”)👮♂️。雖然是創作者,但王安憶十分重視創作的總結與反思🙎🏿♂️。她對於寫作經驗的知識化的提煉開始得很早。若以王安憶自認的寫作起點,不過十年,若以她寫作第一部長篇小說作為開端🤽,不過短短三年。可以說👒,她一邊創作🚏,一邊克服創作的困難,一邊描述困難,描述克服困難的過程。在這些艱苦的沉思中🏄🏿♂️,她十分警惕“過去擁有的經驗在貶值”這樣的事,她“渴望創造的是我在現實裏無法實現的一種生活,無法兌現,仿佛是烏有之存在”(《生活經驗——重要的是“內心”》),這便是經由文學創造抵達“藝術”之門的路徑💆🏻♂️。文學是一種媒介,如果文學也是作為整體的“藝術”的一部分🕵🏿,王安憶的寫作實際上是由廣義的藝術認知構成的。這些藝術門類,包括了音樂🪫、影視、戲劇、繪畫🙎🏿♀️、舞蹈、書法、雕塑等等,甚至還有不斷的行旅,借由跨文類的“閱讀經驗”細細丈量自然世界的紋理🧔🏼♀️,再借由廣闊世界的歷史經驗創造出新的可靠的虛構世界。

由此😇,當我們看到上海東方出版中心出版的《戲說——王安憶談藝術》和《遙想手工業時代——王安憶談外國文學》兩本新書,基本也就了解了王安憶此生對於“格物致知”的殷切追求🐺。她寫得非常具體⚖️,從現實的常理,到文學的邏輯,再到藝術的效果👨🏼🍼,條分縷析地為我們講述從拆解到創造的趣味。宏觀來看,亦可以感受到一個善於學習的藝術家,在改革開放以後👩🏿🚀😆,如何從日常生活和閱讀生活中汲取養料👨🏼🎓🕸,批判省思,並一磚一瓦營建起獨一無二的美學生活。如果我們再有熱情多關切一點王安憶整體的藝術創作,那麽我們更可以看到這一些材料🧋,是她仔細看過又撇在虛構創作之外的學思歷程和素材邊角料,看到她改編過的電影、話劇,她挑選過的散文選,她上過的課🕑,見過的不同時代和地域的學生📹。

《我的天才女友》劇照

比較新的書評,收入於《遙想手工業時代——王安憶談外國文學》中🏌️♂️,如《人生煩惱識字始》寫的是小說《斯通納》,王安憶曾說♛,這部小說值得一個好翻譯。又如《抹去》寫的是《我的天才女友》,她很喜歡這部戲劇,還曾推薦給我們創意寫作的學生🚑🫏。她能看破物質世界與歷史發展的辯證關系,亦能講明在有限的故事裏潛藏的機杼🙇🏽♂️。她更熱愛著某種抽象的生機,無論是發跡於虛構的想象👩🏽🚒⇢,還是根植於真實的世界。

沒有這些文字,我們將遺漏許多面向的“王安憶”📅🚴🏿♀️,也是經由這一絲一縷的復述與重構,她的藝術世界日益恢弘,顯示出通過“故事”與“講故事”的稟賦和能量🧜♂️,所開鑿的精神世界和美學生活,那麽堅實、奇異🐔、別有洞天,水落石出🙇🏼♂️。(轉自文學報公眾號2021年4月29日文章)